1.3 Требования к трубам и материалам

Для строительства магистральных газопроводов должны применяться трубы стальные бесшовные, электросварные прямо шовные, спиральные и другие специальные конструкции, изготовленные из:

– спокойных и полуспокойных углеродистых, реже легированных сталей диаметром 50 миллиметров включительно;

– спокойных и полуспокойных низколегированных сталей диаметром до 1020 миллиметров;

– низколегированных сталей в термически или термодинамически упрочнённом состоянии для труб диаметром до 1420 миллиметров;

Трубы бесшовные следует применять по ГОСТ8731–87, ГОСТ8732–87, ГОСТ8734–75, группы В. При соответствующем технико-экономическом обосновании можно использовать по ГОСТ9567–75. Трубы стальные электросварные диаметром до 800 миллиметров по ГОСТ20295–85. Для труб диаметром свыше 800 миллиметров по техническим условиям, утверждённым в установленном порядке с выполнением при заказе и приёмке труб требований, перечисленных ниже.

Трубы должны иметь сварное соединение, равнопрочное основному металлу трубы. Сварные швы труб должны быть плотными, непровары и трещины любой протяжённости и глубины не допускаются. Отклонение от номинальных размеров наружных диаметров торцов труб не должны превышать величин, приведённых в ГОСТах, а для труб диаметром свыше 800 миллиметров не должны превышать плюс минус 2 миллиметра.

Овальность концов труб, то есть отношение разности между наибольшими и наименьшими диаметрами в одном сечении к номинальному диаметру, не должна превышать 1%. Овальность труб толщиной 20 миллиметров и более не должна превышать 0,8%.

Кривизна труб не должна превышать 1,5 миллиметров на 1 метр длины, а общая кривизна не более 0,2% длины трубы.

Длина поставляемых заводом труб должна быть в пределах 10,5 – 11,6 метров.

Трубы диаметром 1020 миллиметров и более должны изготавливаться из листовой и рулонной стали, прошедшей 100% контроль физическими неразрушающими методами.

Отношение предела текучести к временному сопротивлению (то есть пределу прочности) и относительное удлинение металла труб должны удовлетворять требования СНиП.

Кольцевые сварные соединения должны выполняться с применением дуговых методов сварки (в том числе ручной, автоматической под флюсом, механизированной в среде защитных газов, механизированной само защитной порошковой проволокой), а также электроконтактной сваркой – оплавлением.

Сталь труб должна хорошо свариваться.

Пластическая деформация металла в процессе производства труб (экспандирование) должно быть не более 102%.

В металле труб не допускается наличие трещин, плён, закатов, а также расслоений длиной более 80 миллиметров в любом направлении. Расслоение любого размера на торцах труб и в зоне шириной 25 миллиметров от торца не допускается.

Зачистка внешних дефектов труб (кроме трещин) допускается при условии, что толщины стенки труб после зачистки не выходят за пределы допусков на толщину стенки.

Сварные соединения труб должны иметь плавный переход от основного металла к металлу шва без острых углов, подрезов, непроваров, утяжек, осевой рыхлости и других дефектов в формировании шва. Усиление наружного шва для труб с толщиной стенки до 10 миллиметров должно находиться в пределах 0,5 – 2,5 миллиметров, а более 10 миллиметров 0,5 – 3 миллиметров. Высота усиления внутреннего шва должна быть не менее 0,5 миллиметров.

Смещение наружного и внутреннего слоёв заводского сварного шва не должно превышать 20% толщины стенки при толщине до 16 миллиметров и 15% более 16 миллиметров.

Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и иметь раздел покромок под сварку. Форма разделки покромок определяется техническими условиями.

Косина реза торцов труб должна быть не более 2 миллиметров.

Каждая труба должна проходить на заводах изготовителях испытания гидростатическим давлением.

Все сварные соединения труб должны быть полностью проверены физическими не разрушающимися методами контроля (ультразвуком с последующей расшифровкой дефектных мест расшифровкой просвечиванием).

1.4 Правила эксплуатации линейной части

Линейная часть магистрального газопровода - наиболее фондоемкое сооружение. Состоянием линейной части во многом определяется надежность газоснабжения потребителей. В связи с тем, что объекты линейной части газопровода рассредоточены на сотни и тысячи километров, значительно усложняется их эксплуатация. Для поддержания необходимого уровня технического состояния объектов линейной части газопровода, требуется квалифицированное и своевременное проведение профилактических и ремонтных работ. Для этого в структуре производственного газотранспортного объединения предусмотрены соответствующие отделы и подразделения.

Производственное газотранспортное объединение осуществляет эксплуатацию одного или нескольких магистральных газопроводов. Для эксплуатации участков магистральных газопроводов в составе объединения создаются линейные производственные управления (ЛПУМГ), в которых непосредственным обслуживанием линейной части занимаются линейно-эксплуатационные службы (ЛЭС). Руководство организацией эксплуатации линейной части в объединении осуществляет главный инженер через производственно-технический отдел (ПТО) по эксплуатации магистральных газопроводов, на который возложены следующие основные обязанности:

Проведение единой технической политики в области эксплуатации газопровода,

Разработка планов организационно-технических мероприятий по эксплуатации линейной части и планов проведения особо сложных огневых работ,

Составление планов и инструкций на переиспытание участков магистральных газопроводов,

Разработка планов внедрения новой техники,

Прием исполнительной документации от подрядно-строительных организаций на вновь вводимые и отремонтированные участки газопроводов, средств защиты.

Кроме того, отдел координирует работу ЛПУМГ объединения в части проведения всех работ на подведомственных ему объектах, следит за ходом выполнения организационно-технических мероприятий по линейной части по всему объединению, ведет и предоставляет в вышестоящие инстанции все виды отчетности по своей деятельности.

Эксплуатацию линейной части магистральных газопроводов на местах осуществляют линейно-эксплуатационные службы (ЛЭС), которые непосредственно подчинены заместителю начальника ЛПУМГ и включают в себя аварийную и линейную бригады, группы электрохимзащиты, автотранспорта, энерговодоснабжения и ГРС.

На службу ЛЭС возлагаются следующие обязанности:

Обеспечивать бесперебойную транспортировку газа на обслуживаемых участках газопроводов и отводов путем своевременного контроля и поддержания в технически исправном состоянии линейной части газопровода со всеми линейными сооружениями и оборудованием; выполнять необходимые ремонтные работы и профилактические мероприятия, обеспечивающие долговечность и надежность газопровода, обеспечивать бесперебойную работу ГРС;

Периодически осматривать газопроводы и сооружения на них для выявления и ликвидации утечек газа, контроля состояния грунтового основания газопроводов и грунтов охранной зоны, своевременного выявления эрозионного размыва грунтов в охранной зоне газопровода, просадки грунтового основания, разрушения насыпей; измерять давление газа на линейных кранах, продувать конденсатосборники и т. п.;

Ликвидировать аварии и неисправности на линейной части газопровода, ГРС, КС;

Участвовать в проведении капитальных ремонтов магистрального газопровода;

Осуществлять своевременный ремонт грунтового основания и насыпей, а также проводить мероприятия по предотвращению эрозионного размыва грунтов;

Осуществлять ремонт газопровода, отводов, технологического оборудования ГРС, газовых сетей жилых поселков и аварийной техники;

Проводить врезки в магистральные газопроводы и отводы от них для подключения новых потребителей газа, реконструкцию узлов переключения, монтаж перемычек;

Осуществлять контроль над состоянием переходов через естественные и искусственные преграды и обеспечивать их надежную работу;

Осуществлять контроль над тепловым режимом грунтов основания и охранной зоны газопровода в районах распространения вечномерзлых грунтов;

Оформлять в установленном порядке документацию на выполненные ремонтные работы и ликвидированные аварии;

Обеспечивать своевременную заливку метанола в газопровод и коммуникации ГРС для исключения в них гидратообразования;

Проводить подготовку газопроводов, отводов и всех сооружений на них к осенне-зимней эксплуатации и паводку;

Выполнять работы, предусмотренные организационно-техническими мероприятиями;

Не менее одного раза в квартал проводить аварийно-тренировочные выезды для проверки готовности аварийной техники и бригады к выполнению работ по ликвидации возможной аварии;

Осуществлять технический надзор и принимать непосредственное участие в продувках и испытаниях вновь вводимых в эксплуатацию газопроводов, отводов;

Разрабатывать планы проведения огневых работ;

Совместно с диспетчерской службой контролировать гидравлическое состояние и очищать внутреннюю полость газопроводов;

Обеспечивать защиту от коррозии подземных металлических сооружений магистральных газопроводов, а также защиту от атмосферной коррозии надземных трубопроводов.

В зависимости от структуры и состава ЛЭС в нее может включаться группа энерговодоснабжения, на которую возлагается обязанность по обслуживанию и ремонту средств энерговодоснабжения ГРС, домов обходчиков, ремонтно-эксплуатационных пунктов (РЭП). Численность персонала ЛЭС устанавливается на основании действующих нормативов в зависимости от протяженности и сложности обслуживаемого участка, наличия машин и механизмов.

ЛЭС возглавляет начальник, который несет ответственность за состояние и обслуживание линейной части газопровода и ГРС, содержание в исправном состоянии вверенной техники, своевременную и качественную ликвидацию аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, а также за соблюдение персоналом ЛЭС действующих Правил технической эксплуатации магистральных газопроводов, должностных инструкций и правил техники безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов и других нормативных документов. Начальнику ЛЭС непосредственно подчинены инженерно-технические работники, являющиеся руководителями групп: линейный мастер, старший инженер (инженер) ГРС, начальник (механик) автотранспортного хозяйства.

Линейный мастер осуществляет руководство аварийной и линейной бригадами. Линейная бригада осуществляет повседневный контроль за состоянием линейной части магистрального газопровода и выполняет все виды ремонтно-профилактических работ, кроме огневых. Аварийная бригада выполняет все виды огневых работ на линейной части, а также на КС и ГРС.

Старший инженер (инженер) электрохимзащиты (ЭХЗ) руководит группой электромонтеров, в обязанности которой входит своевременное обслуживание и ремонт установок защиты. Старший инженер (инженер) ГРС осуществляет руководство работой операторов ГРС, замерных узлов и операторами-прибористами.

Автотранспортной группой руководит начальник (автомеханик). Ее назначение – обеспечить обслуживание и ремонт автотракторной, землеройной техники, всех основных и вспомогательных механизмов (сварочных агрегатов, передвижных электростанций, компрессорных и водоотливных установок и т. д.). На отдаленных участках, а также в труднодоступных местностях (горы, болота, водные преграды) прохождения трассы газопровода могут организовываться ремонтно-эксплуатационные пункты, которые возглавляются мастером. В их задачу входит проведение профилактических осмотров и ремонтов (без ведения огневых работ) на закрепленном участке газопровода.

Рабочий персонал, обслуживающий линейную часть магистрального газопровода, включает в себя линейных обходчиков, линейных трубопроводчиков, сварщиков, водителей аварийных машин, монтеров ЭХЗ, операторов ГРС. Линейные обходчики, операторы ГРС живут, как правило, вблизи трассы в домах обходчиков и операторов и обслуживают определенные участки трассы и ГРС. За каждым обходчиком закреплены определенные участки газопровода со всеми находящимися на них сооружениями: газопровод, запорная арматура, переходы через естественные и искусственные препятствия, конденсатосборники, метанольницы, редуцирующие колонки, устройства протекторной и дренажной защиты, контрольно-измерительные колонки, линейные сооружения связи, источники электроэнергии и линии электропередач с трансформаторными подстанциями. Каждый линейный трубопроводчик должен уметь обслуживать и управлять закрепленной за ним техникой, строительными механизмами (трубоукладчиком, экскаватором, водоотливной или сварочной установкой, передвижной электростанцией и т. д.). Кроме того, должен знать порядок и ведение ремонтно-восстановительных работ на трассе газопровода, погрузочно-разгрузочных работ, заливки реагентов в газопровод и других работ, предусмотренных должностной инструкцией.

ЛЭС оснащается транспортом и механизмами в соответствии с Нормативным табелем оснащения ЛЭС магистральных газопроводов материально-техническими ресурсами (транспортными средствами, механизмами, приспособлениями, инвентарем и материалами) для выполнения аварийно-восстановительных и ремонтно-профилактических работ в различных природно-климатических условиях. Выделенные для ЛЭС транспортные средства и ремонтно-строительные механизмы должны быть разделены на хозяйственные и аварийные и закреплены персонально за работниками ЛЭС, которые несут ответственность за содержание их в исправном состоянии, укомплектованность и постоянную готовность к выезду и проведению аварийных и плановых ремонтных работ. В комплект оснащения аварийных автомашин и механизмов должны входить материалы, инструменты и механизмы в точном соответствии с перечнем, утверждённым заместителем начальника производственного отдела (ПО).

Газотранспортное объединение ежегодно на основании Положения о планово-предупредительном ремонте линейной части и технологического оборудования магистральных газопроводов разрабатывает план - график проведения планово-предупредительного ремонта объектов линейной части газопровода, которым предусматривается текущий, средний и капитальный ремонты. Одновременно ПО рассчитывает потребности в материальных и трудовых средствах для каждого вида ремонта.

В периоды между очередными плановыми ремонтами предусматривается проведение межремонтного обслуживания и планового осмотра.

Межремонтное обслуживание включает комплекс профилактических работ по уходу и надзору за оборудованием в период работы между двумя плановыми ремонтами. К ним относятся: надзор за правильной эксплуатацией объектов линейной части магистрального газопровода в соответствии с Правилами технической эксплуатации магистральных газопроводов, технологическими картами и паспортными данными оборудования. Межремонтное обслуживание линейной части газопровода проводится по утвержденному графику персоналом ЛЭС во время выезда (вылета) на трассу. На участках трассы, где имеются линейные обходчики, выполнение мероприятий по межремонтному обслуживанию возлагаются на них. Выявленные в процессе осмотра дефекты и принятые меры по их устранению фиксируются в технической документации.

Плановый осмотр - комплекс ремонтно-профилактических работ по контролю над техническим состоянием оборудования, выявлению возникающих дефектов и своевременному предупреждению появления неисправностей, связанных с незначительной разборкой. При этом устраняются только те неисправности оборудования, при наличии которых нельзя его нормально эксплуатировать до ближайшего ремонта. Плановый осмотр включает в себя все элементы межремонтного обслуживания и регулярно проводится бригадами ЛЭС. По результатам осмотров составляются дефектные ведомости для текущих, средних и капитальных ремонтов и предусматриваются работы в ежегодных планах организационно-технических мероприятиях по устранению выявленных неисправностей. Плановые осмотры совмещаются с работами по межремонтному обслуживанию.

Его конструкции, а также рядом эксплуатационных факторов. К числу конструктивных особенностей объекта относятся: - доступность - легкосъемность - удобство работ - взаимозаменяемость - контролепригодность и другие. Заданные свойства ЭТ объектов обеспечиваются в процессе создания и изготовления двигателей. В условиях эксплуатации эти свойства реализуются и...

С короткозамкнутым ротором ДАМСО мощностью 200 квт, 6 кв, 740 об/мин. 4. Правила безопасности при газлифтной и фонтанной эксплуатации 1. Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры, схемы их обвязки должна обеспечивать оптимальные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного пространства, возможность технологических операций на скважине, глубинных...

Газопровод предназначен для транспортировки горючей смеси, относящейся к категории опасных веществ. Данные обстоятельства требуют особых материалов и условий укладки сетей, исключающих какие-либо утечки. Стальные трубы для газопроводов используются с начала повсеместной газификации и по сегодняшний день. И хотя на современном рынке появились их пластиковые аналоги, заменить традиционные изделия они так и не смогли, несмотря на то, что имеют ряд преимуществ.

Какими бывают стальные трубы и газопроводы

Для газопроводных сетей выпускаются разные виды труб. Их можно разделить на две основные группы:- бесшовные;

- сварные.

Первая группа состоит из горяче- и холоднодеформированных, а изделия второй группы отличаются типом шва – прямым или спиралевидным. При изготовлении труб используются разные марки углеродистой стали, указанные в ГОСТ 380-2005. Использование того или иного химического состава стали, вида и размера газовых труб зависит от нескольких факторов:

- давления в системе – высокого, среднего, низкого;

- месторасположения трубопровода – над землей, под землей, под водой, в здании;

- назначения сети – магистральная, распределительная, резервная.

Магистральные газопроводы разделяются на две категории. Они транспортируют взрывоопасную смесь под давлением до 10МПа на значительные расстояния. В этом случае используются стальные трубы больших диаметров, к которым предъявляются максимально высокие требования.

Распределительные сети доставляют газ непосредственно в точки разбора, то есть к потребителю. Такие трубопроводы имеют меньший диаметр и более тонкие стенки. Здесь имеются различные нюансы. К примеру, в квартирах может быть проложена газопроводная труба – стальная или пластиковая в виде гибкого шланга.

Относительно резервной сети можно сказать, что она предназначается для особых целей – стратегических. К ней предъявляются повышенные требования, так как в определенных ситуациях она может не эксплуатироваться.

Газопроводные трубы должны иметь сертификат и сопутствующие документы, в которых указывается изготовитель и сведения о произведенных испытаниях, способ производства и марка стали, отметка о соответствии и номер ГОСТ.

Нормативы по сортаменту

ГОСТ 3262-75

Данный стандарт имеет отношение к производству водогазопроводных труб, предназначенных для монтажа распределительных систем, поставляющих природный газ под высоким давлением (до 1,6МПа). Условный диаметр изделий составляет до 150мм, длина – от 4 до 12 метров.

ГОСТ 8734-75

В нормативном документе указывается сортамент бесшовных труб, изготовленных методом холодной формовки. Они выдерживают давление, доходящее до 10МПа. Максимальный размер наружного диаметра – 250мм. Мерная длина варьирует в пределах от 4,5 до 9 метров.

ГОСТ 8732-78

Также определяет сортамент бесшовных труб, но не холодно-, а горячедеформированных. Их наружный диаметр имеет большие размеры – до 530-550мм при толщине стенки – до 75мм. Изделия поставляются длиной 4-12,5 метров. Трубы допускается устанавливать на магистральных газопроводах высокого давления.

ГОСТ 10704-91

В нормативе указан сортамент электросварных прямошовных труб. Их наружный диаметр может достигать величины 1420мм. Длина выпускаемых изделий зависит от их диаметра. Она варьирует в пределах от 2 до 12 метров.

Преимущества и недостатки стальных газопроводных труб

К положительным характеристикам изделий относятся:

- достаточная прочность;

- незначительное линейное расширение;

- способность противостоять высокому давлению;

- стопроцентная герметичность при правильной стыковке и отсутствии дефектов.

Отрицательные стороны:

- возможность образования конденсата из-за высокой теплопроводности;

- высокая вероятность появления процессов коррозии;

- отсутствие гибкости;

- трудоемкий монтаж с использованием сварки.

Требования к монтажу

Укладка газопроводных сетей предусматривает соблюдение определенных правил:

- проектное положение должно соблюдаться неукоснительно;

- соединения необходимо выполнять качественно, чтобы не допустить утечек газа в период эксплуатации;

- трубы следует монтировать таким образом, чтобы они плотно прилегали к основанию;

- сохранность заводской антикоррозийной изоляции является важным технологическим моментом, от которого зависит невосприимчивость стальных стенок к воздействию блуждающих токов, а также отсутствие процессов ржавления;

- сварные швы подлежат обязательной обработке составами на основе битума.

Изоляция газовых труб, предназначенных для укладки в землю, производится в заводских условиях. Ее качественное выполнение на строительной площадке невозможно в силу технологических особенностей процесса. В зависимости от грунтовых условий, защитное покрытие бывает обычным и усиленным.

Для обеспечения предприятий и населения природным газом разрабатываются и внедряются разветвлённые сети газоснабжения, состоящие из газораспределительных пунктов, запорной, измерительной и регулирующей арматуры и трубопроводов различного давления. При разводке трубопроводов применяются различные трубы для газопроводов.

Применение стальных газопроводных труб

Газопроводные металлические трубы бывают стальными (ГОСТ 3262-75) и медными (ГОСТ Р 52318-2005). Медные трубы малого диаметра применяются в обвязках бытового газоиспользующего оборудования, а стальные трубы для газопроводов применяются при прокладке трубопроводов различного давления от магистральных трубопроводов до разводки газоснабжения промышленных и бытовых газопотребляющих объектов.

Стальные газопроводные трубы с антикоррозионным покрытием

В зависимости от максимального давления трубопроводы транспортировки природного газа подразделяются на следующие классы:

- высокого давления (I и II категории – до 12 и 6 атм. соответственно);

- среднего давления (до 3 атм.);

- низкого давления (до 0,05 атм.).

В зависимости от рабочего давления, наружного диаметра, а также способа прокладки (наружные или внутренние, надземные или подземные), к трубам предъявляют различные требования к марке стали, толщине стенок, виду антикоррозионного покрытия.

Трубы для магистральных газопроводов выполняют сварными по ГОСТ 31447-2012. Толщина стенки рассчитывается в зависимости от уровня безопасности трассы в соответствии с СНиП 2.05.06-85. Магистрали выполняются из труб для газопровода высокого давления. Трубопроводы среднего давления прокладываются для снабжения многоквартирных домов и промышленных объектов, а низкого – при подаче газа на сжигание в горелочные устройства.

Антикоррозионное покрытие бывает следующих видов:

- цинкование;

- двух- или трёхслойный полиэтилен;

- антикоррозионная краска под теплоизоляцию.

Степень защиты определяется расположением трассы и степенью риска при нарушении герметичности стенок.

Газопроводы из пластиковых труб

Полиэтиленовые газопроводные трубы, маркированные желтой полосойэлектромагнитно-акустической диагностики

Для обеспечения газом небольших населенных пунктов в соответствии со СНиП 42-01-02 и ПБ 12-529-03 в газопроводах высокого давления II категории могут применяться полиэтиленовые (ПНД) трубы, произведенные по ТУ 6-19-051-538-85. Для трубопроводов среднего и низкого давления допустимо использование труб типа С. Пластиковые трубы для газопровода имеют ограничения по применению:

- не применяется в городах и крупных населённых пунктах;

- газ не должен содержать хлорированных и ароматических углеводородов;

- разрешена только наружная подземная (глубже 1 м) прокладка трубопровода;

- сейсмичность района прокладки – не выше 6 баллов;

- температура воздуха – не ниже 40°С;

- ограничения по характеристике почв.

К достоинствам полиэтилена (ПНД) следует отнести низкий удельный вес и высокую коррозионную стойкость, что значительно облегчает сборку и, при правильном монтаже, позволяет эксплуатировать трубопроводы длительный период (до 50 лет).

Устройство трёхслойной полиэтиленовой трубы

Прочие пластиковые трубы применяются значительно реже или не применяются вовсе. Так, винилопластовые плохо переносят отрицательные температуры (допустимое значение – минус 5°С) и подвержены деформации при нагрузках, а полипропиленовые для газопровода не применяются вовсе ввиду высокой газопроницаемости.

Проектирование и строительство газопроводов

Ультразвуковой бесконтактный сканер

Проектирование и строительство газопроводов из металлических и полиэтиленовых труб выполняется в соответствии со СНиП 2.04.08-87 и СНиП 42-01-2002. Этими нормативами определяются схемы трасс по транспортировке газа при различных условиях и рекомендации по выбору труб и антикоррозионного покрытия. Строительство трубопроводов ведётся строго по разработанному проекту и с выполнением требований СНиПов, правил ТБ, а также под авторским надзором генпроектировщика.

Проектирование газопроводов, схема прокладки

Для предупреждения аварий и техногенных катастроф газотранспортные магистрали периодически требуется обследовать. Для тестирования состояния поверхностей применяются методы неразрушающего контроля и оборудование наружного и внутритрубного применения. К дефектоскопам наружного применения относятся вихретоковый и ультразвуковой.

Внутритрубная диагностика магистральных газопроводов выполняется по ГОСТ Р 55999-2014. Наибольшее распространение получил магнитный дефектоскоп, который не только выполняет диагностику, но и очищает изнутри стенки труб от отложений. При обнаружении дефекта, доступ к поврежденному участку открывают в строго определенном месте, что экономически выгодно при подземной прокладке. Разработан и уже находится в эксплуатации роботизированный комплекс электромагнитно-акустической диагностики. Аппарат диагностики внутри трубопроводов перемещается на мобильном телеуправляемом блоке.

Внутритрубный магнитный дефектоскоп

При разработке, монтаже, эксплуатации и дефектоскопии газопроводов необходимо точно придерживаться всех нормативных требований для бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей.

Видео: Производство стальных труб для газопроводов на Выксунском металлургическом заводе

Добавить в закладки

Газопроводные трубы: разновидности и области их применения

Газоснабжение является одним из самых важных этапов в строительстве дома. Все работы, связанные с газом, считаются опасными. Поэтому квалифицированная помощь убережет вас от непредвиденных затрат в дальнейшем и непредвиденных ситуаций, которые могут произойти вследствие неправильного обращения с газом. С газом нужно обращаться очень осторожно, рисковать не стоит в любом случае. Если вы решили поменять трубы для газопроводов либо провести какие-либо другие ремонтные работы в сфере газификации, то лучше обратиться к специалистам.

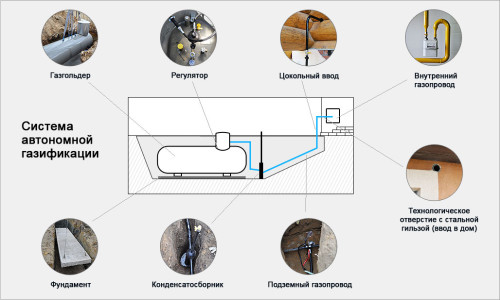

Схема автономной газификации частного дома.

Классификация газопровода

В зависимости от того какое давление газа подается, выделяют:

В зависимости от состояние грунта, коррозионной агрессивности и блуждающих токов выбирают материал, из которого будет монтирован газопровод.

- газопровод высокого давления (1 категория). Рабочее давление газа составляет от 0,6 до 1,2 МПа для природного газа и смесей газовоздушных, а также до 1,6 МПа для СУГ;

- газопровод высокого давления (2 категория). Рабочее давление газа - от 0,3 до 0,6 МПа;

- газопровод среднего давления. Рабочее давление газа - от 0,005 до 0,300 МПа;

- газопровод низкого давления. Рабочее давление газа - до 0,005 МПа.

От того, какими должны быть трубы, пластиковые или стальные, зависит обстановка населенного пункта, в котором должен прокладываться газопровод, состояние грунта, коррозионной агрессивности и блуждающих токов. В любом случае оценку должны дать специалисты с учетом всех требований по газификации и ГОСТом. Теперь, зная, какие бывают газопроводы, можно перейти к рассмотрению видов труб. Раньше, в советское время, делали только стальные изделия. В современное время используют еще и полиэтиленовые. Они не уступают по качеству стальным и имеют ряд преимуществ.

Газопроводные трубы из пластика

Пластиковые конструкции характеризуются высокой устойчивостью к разным атмосферным явлениям и отрицательным воздействиям некоторых химических веществ. Пластиковые трубы достаточно прочные и пластичные, это позволяет проводить газопроводы даже в труднодоступных местах и в различных суровых природных условиях. Если температура достигает отметки -45 градусов, то изделия из пластика не теряют своих качеств: остаются прочными и не проводят электрический ток. Ведь пластмасса не является проводником, и, даже если в почве найдется блуждающий ток, это не будет являться угрожающим фактором для газопровода из пластмассы. не нуждаются в дополнительной защите. Важный момент: пластиковые трубы прокладываются только в грунт, а в доме можно прокладывать только стальные. Пластиковые элементы запрещено прокладывать:

- в районах, где температура атмосферного давления ниже 45 градусов.

- в районах, где сейсмичность выше 6 баллов.

- в городской зоне газа высокого давления 1 и 2 категории.

- надземно и наземно, внутри помещений, домов, в тоннелях и коллекторах.

В таких ситуациях, как перечислены выше, используется только стальная система.

Стальные газопроводные трубы

Стальные трубы требуют электрохимической и механической защиты от коррозии металла. Эти работы очень сложные и требуют внесения немалого финансирования. Стальная конструкция изготавливается разными способами из разной марки стали. Это зависит от назначения и параметров газопроводов, температурного режима, давления и физико-химических особенностей газа, который транспортируется. Трубы газопроводные делятся на:

- Бесшовные (холоднодеформированные и горячедеформированные)

- Сварные (со спиральным швом)

Изготавливается из низкоуглеродистой стали и из качественной стали конструкционной в соответствии с ГОСТом. В сталь добавляют такие химические элементы, как:

- сера - 0,056%;

- углерод - 0,25%;

- фосфор - 0,046%;

Толщина стенки стальной конструкции должна быть не меньше чем 3 мм для подземной цели и не меньше 2 мм для наземной и надземной. Характеристика определяется по таким параметрам:

- Наружный и внутренний диаметр стенки.

- Диаметр условного прохода.

- Толщина стенок.

При строительстве внутренних и наружных газопроводов используют:

- Стальную трубу группы В и Г, которая изготовлена из спокойной низкоуглеродистой стали.

- Группы В не ниже второй категории.

- Группы Ст2, Ст3.

- Марок 08, 10, 15, 20.

Стальные конструкции из кипящей и полуспокойной стали группы В и Г применяют:

- В подземных газопроводах (давление до 1,2 МПа, температура воздуха снаружи до -30 градусов).

- Для надземных газопроводов (давление до 1,2 МПа, температура воздуха до -10 градусов).

- Для внутренних газопроводов (давление не более 0,3 МПа, наружный диаметр не более 159 мм, толщина стенки до 5 мм, при условии, что температура стенки в процессе эксплуатации не будет понижаться ниже 0 градусов).

Изготовление газопроводных труб

Для наружных газопроводов должны быть соблюдены такие условия: диаметр трубы не должен превышать 8,2 см в случае полуспокойной стали и не больше 5,3 см для кипящей стали. Толщина стенки должна быть не больше 8 мм.

При изготовлении труб методом холодного гнутья для газопровода среднего и высокого давления используется только лишь спокойная сталь.

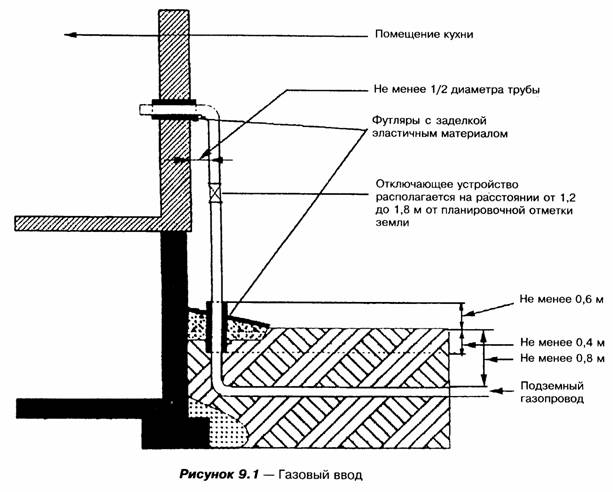

Общие требования газового ввода.

Для внутреннего и наружного газопровода с низким давлением допускают применять стальные изделия группы А, Б, В, которые изготавливают из кипящей, полуспокойной и спокойной стали. В участках газопровода, где есть вибрационные нагрузки или они соединены с источником вибрации ГРП, разрешено применять стальные элементы групп Г и В, изготовленные из спокойной стали, в которой углерод содержится не более 0,24%. Все сварные конструкции в соединении должны равняться по прочности основному металлу. Стальная труба для газопроводов должна иметь сертификаты качества, в которых должно быть указано:

- наименование завода-изготовителя;

- стальные изделия должны быть подтверждены стандартами качества (ГОСТами);

- марка с указанием категории и группы стали;

- информация о механическом и гидравлическом испытании стали, из которой они изготовлены;

- номер плавки и партии товара;

- информация ОТК о том, что элементы соответствуют качеству.

Стальные трубы должны быть обязательно испытаны на заводе-изготовителе на предмет того, выдержат ли они нормативное гидравлическое давление.

До того как труба будет монтирована в газопровод, ее должны проверить на наличие и отсутствие дефектов. Если дефект нельзя убрать, то ее списывают и отмечают как бракованную.

Стальная водогазопроводная труба, выпускаемая по ГОСТу 3262-75*, применяется с учетом давления до 1,6 МПа. Такие стальные конструкции используются для низкого давления при строительстве газопровода внутреннего и наружного, с диаметром прохода до 8 см. Стальные имеют разную длину и делятся на мерные и немерные.

Схема устройства газового крана.

Трубы выпускаются без муфт и резьбы, бывают и с муфтами в комплекте. Если заказчик пожелает, то может быть изготовлено изделие с короткой резьбой и цилиндрической длиной, но при условии, что не менее 1 см, муфты на обоих концах. Расчет муфт производится таким образом: одна муфта - одна стальная труба.

По ГОСТу 8731-87 трубы, которые изготовлены из слитка, должны быть обязательно проверены с точностью 100%.

Стальная бесшовная труба холоднодеформированная и горячедеформированная (ГОСТ 8734-75*, ГОСТ 8732 - 78*) предназначена для газопровода сниженного углеводородного газа с давлением, равным до 10 МПа.

Прямошовная электросварная стальная конструкция часто используется там, где давление различное. Такие трубы поставляются различной длины (мерные и немерные) в соответствии с ГОСТом 10704-76*.

Применение газового оборудования

Система автономной газификации загородного дома.

Сейчас все больше и больше стали применять газовое оборудование и, соответственно, стальные (пластиковые) изделия к нему, а топливный баланс страны увеличивается с каждым годом. Связана такая тенденция с ростом городов, увеличением уровня промышленного потенциала и благоустройством населенных пунктов. Люди все больше нуждаются в проведении газа к своим домам и квартирам, газовая отрасль успешно развивается, а вместе с ней и производство деталей для газопроводов, которые могут быть и стальными, и пластиковыми.

Газ можно использовать не только для приготовления пищи, а еще и для отопления в зимний период и подогрева горячей воды в домах круглый год. Газовое отопление может быть выгоднее, чем электрическое. Все зависит от региона и экономической ситуации в стране.

Самостоятельная деятельность в сфере газоснабжения категорически запрещена, так как может привести к большому вреду и быть опасной для жизни многих людей. Все работы, касающиеся проведения , и их ремонт должны проводить лицензированные газовщики.

Материалы и технические изделия, используемые в системах газоснабжения, прежде всего должны быть надежными и отвечать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114–70* (XXXXXX). Традиционно для газопроводов применяются стальные трубы. Но в последнее годы все активнее используются полиэтиленовые, винипластовые и асбоцементные трубы, особенно для транспортирования попутных газов с содержанием более 3% сероводорода, а также при весьма высокой коррозионной активности грунтов и при наличии блуждающих токов.

Для подземных межпоселковых газопроводов давлением до 0,6 МПа и подземных газопроводов давлением до 0,3 МПа, прокладываемых на территории поселений, применяют полиэтиленовые трубы в соответствии с Правилами безопасности Госгортехнадозора РФ ПБ 12-529-03. Также допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб давлением 0,3–0,6 Мпа на территории поселений с одно-, двухэтажной и коттеджной застройкой с численностью до 200 жителей. На территории городов и промышленных предприятий, насыщенных инженерными коммуникациями, газопроводы из неметаллических труб не строятся.

На применяемые трубы должны быть выданы сертификаты заводов-изготовителей или справки с выпиской из сертификатов, подтверждающие их соответствие требованиям гл. 11 СНиП 2.04.08–87 (XXX). При отсутствии документов проводятся химический анализ и механических испытания образцов, взятых от каждой партии труб одной плавки, подтверждающие соответствие качества стали действующим требованиям. Если установить принадлежность труб к одной плавке невозможно, анализ и испытания следует провести на образцах от каждой трубы.

Стальные трубы. В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.08–87 для строительства систем газоснабжения следует применять трубы, изготовленные из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380-71 или качественной стали по ГОСТ 1050-74, хорошо сваривающейся и содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.

Стальные трубы выпускаются 2 видов: сварные (прямо- и спиральношовные) и бесшовные (тепло-, горяче- или холоднодеформированные). Для строительства газопроводов применяются трубы, удовлетворяющие требованиям СНиП 2.04.08–87 (табл. 5.5). Стальные трубы для наружных и внутренних газопроводов - групп В и Г, изготовленные из спокойной малоуглеродистой стали группы В по ГОСТ 380-71* не ниже 2-й категории (для газопроводов диаметром более 530 мм при толщине стенки труб более 5 мм - не ниже 3-й категории) марок Ст2, СтЗ, а также Ст4 при содержании в ней углерода не более 0,25%; стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050-74*; низколегированной стали марок 09Г2С, 17ГС, 17ПС по ГОСТ 19281-73* не ниже 6-й категории; стали 10Г2 по ГОСТ 4543-71*. В ряде случаев допускается применение труб из полуспокойной и кипящей стали:

- для подземных газопроводов в районах с расчетной температурой наружного воздуха до -30°С включительно;

- для надземных газопроводов в районах с расчетной температурой наружного воздуха до -10°С (из полуспокойной и кипящей стали) и -20°С включительно (из полуспокойной стали);

- для внутренних газопроводов давлением не более 0,3 МПа (3 кгс/см 2 ) с наружным диаметром не более 159 мм и толщиной стенки трубы до 5 мм включительно, если температура стенок труб в процессе эксплуатации не будет ниже 0°C;

- для наружных газопроводов трубы диаметром не более 820 мм (из полуспокойной стали) и 530 мм (из кипящей стали) и толщиной стенок не более 8 мм.

В районах с температурой наружного воздуха до -40°С для наружных подземных газопроводов допускается использовать трубы из полуспокойной стали диаметром не более 325 мм и толщиной стенки до 5 мм включительно, а для наружных подземных и надземных газопроводов - из полуспокойной и кипящей стали диаметром не более 114 мм и толщиной стенки до 4,5 мм.

Для изготовления отводов, соединительных частей и компенсирующих устройств газопроводов среднего давления не рекомендуется применять трубы из полуспокойной и кипящей стали. Для наружных и внутренних газопроводов низкого давления, в том числе для их гнутых отводов и соединительных частей, допустимо использовать трубы групп А-В из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, по Ст3" Ст4 1-3-й категорий групп А-В по ГОСТ 380-71* и 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050-74.

Для участков, испытывающих вибрационные нагрузки (соединенных с источниками вибрации в ГРП, ГРУ, компрессорных станциях и др.), должны применяться стальные трубы групп В и Г, изготовленные из спокойной стали с содержанием углерода не более 0,24% (Ст2, СтЗ не менее 3-й категории по ГОСТ 380-71, 08, 10, 15 по ГОСТ 1050-74).

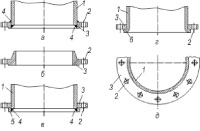

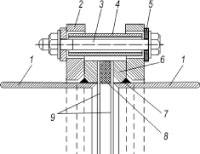

Рис. 5.3. Типы сварных соединений: а - сварной V-образный стык; б - сварной стык с цилиндрическим подкладным кольцом; в - сварной стык с фасонным подкладным кольцом. 1 – газопровод; 2 – скошенная кромка трубы; 3 – притупление кромки; 4 – сварочная прихватка; 5 – цилиндрическое подкладное кольцо;

6 – буртик кольца; 7 – фасонное подкладное кольцо.

Трубы, отвечающие ГОСТ 3262-75, применяются при сооружении наружных и внутренних газопроводов низкого давления с условным диаметром до 80 мм включительно. Эти же трубы высшей категории качества с условным диаметром до 32 мм включительно допустимы для импульсных газопроводов давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см 2), при этом гнутые участки импульсных газопроводов должны иметь радиус шва не менее 2Dy, а температура стенки трубы в период эксплуатации - не ниже 0°С.

Трубы бесшовные (ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 8733-87) применимы для газопроводов жидкой фазы СУГ, а электросварные спиральношовные - для прямых участков газопроводов. При этом трубы по ГОСТ 8731-87 допустимы к применению при 100%-ном контроле металла труб неразрушающими методами.

Соединение стальных труб должно производиться, как правило, сваркой. Сварное соединение должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гарантированный заводом-изготовителем (согласно ГОСТ или ТУ) коэффициент прочности. Трубы по ГОСТ 3262-75*, сварные швы которых не имеют характеристики прочности сварного соединения, допускается применять для газопроводов низкого давления.

Основные характеристики труб приведены в табл. 5.8.

![]()

Трубы из цветных сплавов. Импульсные газопроводы для присоединения контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики должны быть, как правило, изготовлены из стальных труб для газопроводов соответствующего давления. Однако для их подключения допускается применять медные, круглые, тянутые, холоднокатаные трубы общего назначения в соответствии с требованиями ГОСТ 617-72 из меди марок Ml, Mlp, M2, М2р, МЗ, МЗр по ГОСТ 859-78, томпака марки Л96 по ГОСТ 15527-70. Наружный диаметр названных труб - 3–30 мм, толщина стенок - 0,5–5,0 мм. Допускаются к применению тянутые, холоднокатаные латунные трубы (латунь марок Л63 и Л68) общего назначения (ГОСТ 494-76). Тянутые и холоднокатаные трубы выпускаются в следующих исполнениях: мягкие М и полутвердые ПТ (со снятыми внутренними растягивающими напряжениями), наружный диаметр - 3–60 мм, толщина стенки - 0,5–5,0 мм.

Находят применение катаные и тянутые трубы из алюминия АД0, АД1 и алюминиевых сплавов марок АМц, АМг2, АМгЗ, АМг5, АМгб, АВ, Д1, Д16 по ГОСТ 18475-82. В зависимости от материала трубы изготавливают отожженными М (АДОМ, АД1М, АМцМ, АМг2М, АМгЗМ, АМг5М, АМгбМ, АВМ, Д1М, Д16М), закаленными и состаренными Т (АВТ, Д1Т, Д16Т), с наружным диаметром 6–120 мм и толщиной стенки 0,5–5,0 мм.

Резиновые и резинотканевые рукава. При эксплуатации установок, использующих газовое топливо, широко применяют гибкие газопроводы: на газонаполнительных станциях (ГНС) (при сливе газа из железнодорожных цистерн), наполнении газом автоцистерн, сливе газа в групповые резервуарные установки, при замене баллонов. Резиновые и резинотканевые рукава обеспечивают меньший срок безаварийной работы, так как со временем физические и механические свойства резины и ткани меняются, вплоть до потери эластичности.

Резиновые и резинотканевые рукава, предназначенные для использования в системах газоснабжения, должны выбираться в соответствии с рекомендациями, изложенными в табл. 5.7–5.8. При выборе рукавов следует учитывать их стойкость к транспортируемой среде при минимальной температуре эксплуатации. Рукава всех классов должны иметь на обоих концах специальные приспособления различной конструкции для присоединения к трубопроводам и штуцерам сосудов и аппаратов.

При определении длины рукавов следует иметь в виду возможность усадки, которая может достигнуть 3–4% от общей длины рукава. Концы труб под рукав должны быть прямыми и не менее чем двойной диаметр рукава

Соединения должны выдерживать гидравлическое давление, вдвое превышающие рабочее давление в системе, и пробное пневматическое, равное рабочему давлению в системе.

Полиэтиленовые трубы. Согласно СНиП 42-01-02 эти трубы могут применяться для газоснабжения поселков и сельских населенных пунктов, куда подают природные газы газовых и газоместорождений, не содержащие ароматических и хлорированных углеводородов. Их изготавливают из полиэтилена низкого давления с маркировкой «ГАЗ» в соответствии с ТУ 6-19-051-538-85. Для газопроводов низкого и среднего давления применяются трубы типа С.

Соединение полиэтиленовых труб - сварка, разъемные соединения полиэтиленовых со стальными, с компенсаторами и запорной арматурой - на втулках под фланец, размещаемый в колодце, или в случае неразъемных соединений - раструбно-контактным способом в грунте.

Глубина заложения полиэтиленовых труб - не менее 1 м до верха трубы. Нормативные расстояния до сооружений и зданий принимаются согласно СНиП 2.07.01-86. Не допускается применение полиэтиленовых труб для газопроводов:

- в районах с расчетной температурой ниже -40°С,

- в сильнопучинистых, скальных грунтах,

- в грунтах II типа просадочности,

- в районах подрабатываемых территорий

- в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов.

Запрещается надземная и наземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб, а также в коллекторах, каналах и внутри зданий.

Соединительные и фасонные части, узлы и детали труб. Для газопроводов и газового оборудования применяются заводские соединительные части и детали, изготовленные из ковкого чугуна или из спокойной стали (литые, кованые, штампованные, гнутые или сварные) в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами (табл. 7.11).

Допускаются к использованию соединительные части и детали, выполненные с учетом технических требований одного из стандартов на соответствующую соединительную часть или деталь, а также изготовленные на базах строительных организаций при условии неразрушающего контроля сварных соединений неразрушающими методами.

Материал для изготовления соединительных частей и деталей - стальные бесшовные и прямошовные сварные трубы или листовой прокат, металл которых отвечает техническим требованиям, предусмотренным пп. 11.5–11.12 СНиП 2.04.08-87.

Фланцы присоединения к газопроводам должны соответствовать требованиям ГОСТ 12820-80* и ГОСТ 12821-80*.

1 – труба; 2 – отверстие для болта; 3 – фланец; 4 – сварной шов; 5 – приварное кольцо; 6 – бурт.

Для поворотов газопровода применяют нормализованные гнутые отводы из бесшовных труб (на углы 15, 30, 45, 60, 75 и 90°) радиусом (3, 4 и 6) D н (для Dy ≤ 400 мм), крутоизогнутые (45, 60, 90°) радиусом (1÷5) D н (для Dy ≤ 500 мм) или гнутые отводы - резьбовые угольники из ковкого чугуна с Dy < 50 мм.

На наружных газопроводах фланцевые соединения применяются для установки задвижек, кранов и другой арматуры. Резьбовые соединения используют в местах установки кранов, пробок, муфт на конденсатосборниках и гидрозатворах, запорной арматуры на надземных вводах газопроводов низкого давления и присоединения КИП. На внутренних газопроводах фланцевые и резьбовые соединения допускаются только для присоединения запорной арматуры, КИП и оборудования. Разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. Для резьбовых соединений наиболее распространенной является цилиндрическая трубная резьба (ГОСТ 6357-81). В отдельных случаях применяется метрическая резьба (ГОСТ 24705-81) или коническая (ГОСТ 6111-52*).

Уплотнительные материалы. Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки, изготовленные из материалов, перечисленных в табл. 5.10. Прокладки из паронита пропитываются цилиндровым маслом и покрываются графитовым порошком. Допускается применять прокладки из другого уплотнительного материала, обеспечивающего не меньшую герметичность по сравнению с материалами, приведенными в табл. 5.10 (с учетом параметров среды, давления и температуры). Для придания прокладкам огнестойких свойств можно использовать металлические гофрированные прокладки.

Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную чесаную прядь (ГОСТ 10330-76**), промазанную суриком или свинцовыми белилами; фторопластовый уплотнитель в виде ленты или шнура.

Для сборки резьбовых соединений может быть использована фитинговая паста заводского изготовления. Фитинговую пасту и полимерные ленты рекомендуется применять вблизи котлоагрегатов, горелок при температуре выше 60 °С.

Для уплотнения сальников, футляров и мест прохода газопровода через стены и фундаменты сооружений используют смоляную или битумоизолированную пеньковую прядь.

Сальниковые набивки и смазки. Материал для изготовления сальниковой набивки выбирают по ГОСТ 5152-84. Технические характеристики набивок, наиболее широко используемых в системах газоснабжения, приведены в табл. 5.11.

Для узлов трения без воды при температуре до 115°С применяются смазки на основе консталина - пластичной тугоплавкой смазки, состоящей из нефтяного масла, загущенного натриевыми солями высших жирных кислот.

Для бронзовых пробочных кранов применяется термостойкая смазка следующего состава, % по массе: молотая слюда - 2; натриевое мыло - 35±4; машинное масло - 58±5. Для кратковременной защиты от коррозии обработанных металлических поверхностей применяют солидол или специальные консервационные смазки и пасты.

Зачистка металлических поверхностей от коррозии производится керосином или порошком, приготовленным из 50 г тонкоизмельченного мыла и 50 г трепела (рыхлой или слабо сцементированной тонкопористой опаловой осадочной породы, используемой в сухих строительных смесях в качестве активного микронаполнителя). Промывка деталей - авиационным бензином, уайт-спиритом или ацетоном.

Для хранения на складе наилучшие результаты обеспечивает пушечная смазка ПВК (ГОСТ 19537-83), изготавливаемая из нефтяного масла, загущенного петролатумом и церезином с антикоррозионными присадками, или консервационное масло.

Трубопроводная запорная арматура. Под этим названием подразумевается широкий спектр разнообразных устройств, предназначенных для управления токами среды (жидкой, газообразной, газожидкостной и т.п.), транспортируемой по трубопроводам. При помощи арматуры производятся включение/отключение подачи, изменение давления или направления газового или жидкостного потоков, контроль уровней жидкостей, автоматическое удаление газов и жидкостей.

Основные части арматуры - запорное или дроссельное устройство и привод. Они заключены в закрытый корпус, внутри которого перемещается затвор. Корпус оснащен присоединительными концами, которыми он герметично крепится на трубопроводе. Перемещение затвора внутри корпуса относительно его седел меняет гидравлическое сопротивление прохода - фактически его площадь.

Седло - часть внутренней поверхности корпуса или деталь, с которой сопрягается затвор при закрытом проходе. Арматурные устройства в зависимости от назначения называются:

- запорными - предназначенными для герметичного разъединения

- частей трубопровода или аппарата;

- дроссельными - предназначенными для точного регулирования площади прохода - гидравлического сопротивления.

Классификация арматуры. Согласно действующему ГОСТ 356-80, арматура и соединительные части трубопроводов характеризуются условным, пробным и рабочим давлением. В зависимости от условного давления арматуру можно разделить на три основные группы:

- низкого давления (ру - до 1,0 МПа);

- среднего давления (ру = 1,6÷6,4 МПа);

- высокого давления (ру = 6,4÷40,0 МПа).

Условное давление - параметр, гарантирующий прочность арматуры и учитывающий как рабочее давление, так и рабочую температуру. Условное давление соответствует допустимому для данного изделия рабочему давлению при нормальной температуре - при повышении температуры свойства конструкционных материалов ухудшаются. Давления, указываемые для арматуры, всегда являются избыточными (оговариваются только абсолютные). Рабочая температура - предельная длительная температура рабочей среды без учета кратковременных повышений, допускаемых техническими условиями. Допускается превышение фактического рабочего давления над указанным в стандарте или каталоге на 5%.

При выборе материала арматуры для газоснабжения следует учитывать условия эксплуатации, т.е. давление газа и температуру в соответствии с данными табл. 5.14.

Основной размерный ряд арматуры - диаметр условного прохода Dy - номинальный внутренний диаметр трубопровода, на котором устанавливают данную арматуру. Различные типы арматуры при одном и том же условном проходе могут иметь разные проходные сечения. Не следует путать условный проход с проходным сечением в арматуре, в то же время условный проход арматуры не совпадает и с фактическим проходным диаметром трубопровода.

В зависимости от назначения трубопроводная арматура подразделяется на следующие классы:

I - запорная, предназначенная для полного перекрытия потока среды;

II - регулирующая, управляющая давлением или расходом среды путем изменения проходного сечения;

III - предохранительная, обеспечивающая частичный выпуск среды в случае необходимости или полное прекращение ее подачи для предотвращения повышения давления, угрожающего прочности системы, а также предотвращающая недопустимый по технологическим соображениям обратный поток среды;

IV - резервуарная, контрольная и прочая арматура различного назначения.

Каждый класс по принципу действия подразделяется на две группы (табл. 5.15), а классы и группы делятся по типам арматуры (табл. 5.16). Кроме того, арматура каждого типа имеет дополнительные характеристики по назначению и конструктивному исполнению.

Способы присоединения арматуры. Основные способы - фланцевое, муфтовое, цапфовое, сварное (неразъемное). Чаще применяется фланцевая арматура, преимущества которой очевидны: возможность многократного монтажа и демонтажа на трубопроводе, надежность герметизации стыков и возможность их подтяжки, большая прочность и пригодность для широкого диапазона давлений и проходов. К недостаткам относятся возможность ослабления затяжки и потеря герметичности, сравнительная трудоемкость сборки и разборки, большие размеры и масса.

Для малой литой арматуры с условными проходами до 50 мм (особенно чугунной) часто применяются муфтовые соединения, основная сфера применения которых - арматура низких и средних давлений.

Для малой арматуры высоких давлений, изготовленной из поковок или проката, применяется цапфовое соединение с наружной резьбой под накидную гайку.

Сварные соединения обеспечивают абсолютную долговременную герметичность соединения, снижение общей массы арматуры и трубопровода. Недостаток сварных соединений - сложность демонтажа и замены арматуры.

Распространенные типы запорной арматуры. В зависимости от характера перемещения запорных элементов запорная арматура делится на следующие типы (см. табл. 5.17):

- задвижки;

- краны;

- клапаны;

- затворы поворотные.

Задвижки - запорные устройства, перекрывающие проход перемещением затвора в направлении, перпендикулярном к движению потока транспортируемой среды. В сравнении с другими видами запорной арматуры задвижки обладают следующими преимуществами:

- незначительным гидравлическим сопротивлением при полностью открытом проходе;

- отсутствием поворотов потоков;

- возможность применения для перекрытия

- потоков среды большой вязкости;

- простотой обслуживания;

- возможностью подачи среды в любом направлении.

К недостаткам, общим для всех конструкций задвижек, относятся:

- невозможность использования для сред с кристаллическими включениями;

- небольшой допускаемый перепад давления на затворе (в сравнении с вентилями);

- невысокая скорость срабатывания затвора;

- возможность получения гидравлического удара в конце хода;

- большая высота;

- трудности ремонта изношенных уплотнительных поверхностей при эксплуатации;

- невозможность применения постоянной смазки уплотняющих поверхностей седла и затворов.

При закрывании задвижек запорный элемент не встречает заметного противодействия среды, так как движется перпендикулярно потоку, то есть необходимо преодолеть только трение. Площадь уплотнительных поверхностей задвижек невелика, и благодаря этому задвижки обеспечивают надежную герметичность.

Разнообразные конструкции задвижек можно в общем случае разделить на два типа: клиновые и параллельные. В свою очередь клиновые задвижки подразделяются на задвижки с цельным, упругим и составным клинами, а параллельные - на однодисковые (шиберные) и двухдисковые. В задвижках, предназначенных для работы при высоких перепадах давления на затворе, для уменьшения усилий открывания/закрывания полная площадь прохода выполняется меньшей, чем площадь сечения входных патрубков (суженый проход).

В зависимости от конструкции систем «винт-ходовая гайка» различаютcя задвижки с выдвижным и с невыдвижным шпинделем. Последние должны иметь указатели степени открытия.

Затвор клиновых задвижек имеет вид плоского клина, а седла или уплотнительные поверхности, параллельные уплотнительным поверхностям затвора, расположены под углом к направлению перемещения затвора. Такая конструкция обеспечивает герметичность прохода в закрытом положении и незначительность усилия уплотнения.

В параллельных задвижках уплотнительные поверхности параллельны друг другу и расположены перпендикулярно к направлению потока рабочей среды. Преимуществами задвижек этой конструкции являются простота изготовления затвора (диска или шибера), простота сборки и ремонта и отсутствие заеданий затвора в закрытом положении. Но параллельные задвижки требуют значительных усилий закрывания/открывание и характеризуются сильным износом уплотнительных поверхностей.

Большинство задвижек можно устанавливать на горизонтальных и вертикальных газопроводах в любом положении, кроме положения шпинделем вниз. Положение задвижек с пневматическим и электрическим приводом регламентируется особо.

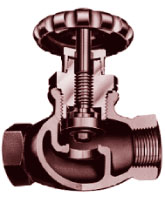

Краны - запорные устройства, в которых подвижная деталь затвора (пробка) имеет форму тела вращения с отверстием для пропуска потока и при перекрытии потока вращается вокруг своей оси.

В зависимости от формы уплотнительных поверхностей затвора краны подразделяются на три типа: конические, цилиндрические (для газового оборудования не применяются) и шаровые (со сферическим затвором). Кроме того, конструкция кранов может варьироваться по другим параметрам, например, по способу создания давления на уплотнительных поверхностях, по форме проходного окна, по числу проходов, по типу управления и привода, по конструкционным материалам и т.д.

Конусность пробки (корпуса) конических кранов задается в зависимости от антифрикционных свойств применяемых материалов и равна 1:6 или 1:7. По способу создания удельного давления между корпусом и пробкой для обеспечения требуемой герметичности в затворе краны с коническим затвором подразделяются на следующие типы: натяжные, сальниковые со смазкой и с прижимом пробки.

В группу натяжных кранов входят широко распространенные муфтовые краны с резьбовой затяжкой, простые по конструкции и удобные в регулировке усилия затяжки. Сальниковые краны характерны тем, что необходимые для герметичности удельные давления на конических уплотнительных поверхностях корпуса и пробки создаются при затяжке сальника. Усилие затяжки передается на пробку, прижимая ее к седлу. Сальниковые краны со смазкой применяются для снижения усилий управления при средних и больших диаметрах условного прохода, удельных давлений на уплотнительных поверхностях и предотвращения задирания контактирующих поверхностей.

Широкое распространение получили шаровые краны, обладающие всеми преимуществами конических (простотой конструкции, прямоточностью и низким гидравлическим сопротивлением, постоянством взаимного контакта уплотнительных поверхностей), в то же время выгодно отличающимися:

- меньшими габаритами;

- повышенной прочностью и жесткостью;

- повышенным уровнем герметичности, обусловленным конструкцией (поверхность контакта уплотнительных поверхностей корпуса и пробки полностью окружает проход и герметизирует затвор крана);

- меньшей трудоемкостью изготовления (отсутствие трудоемкой механической обработки и притирки уплотнительных поверхностей корпуса и пробки).

Шаровые краны, несмотря на разнообразие конструкций, можно разделить на два основных типа: краны с плавающей пробкой и краны с плавающими кольцами.

Рис. 5.9. Запорный клапан серии 19041 фирмы FAS (Германия). Характеристики: Dу - 15–200 мм (DIN 2635), ру - до 4 МПа, диапазон рабочих температур - -40...+70°С. Материал корпуса - GS-C25, пробки и шпинделя - нержавеющая сталь. На схеме показаны: 1. Корпус; 2. Крышка; 3. Пробка; 4. Шпиндель; 5. Рукоятка; 6. Уплотнение; 7. Шпилька; 8. Гайка; 9. Прокладка; 10. Направляющая; 12. Уплотнение пробки.- Клапаны - запорная трубопроводная арматура с поступательным перемещением затвора в направлении, совпадающем с направлением потока транспортируемой среды. Перемещение затвора осуществляется ввинчиванием шпинделя в ходовую гайку. В основном клапаны предназначены для перекрывания потоков, но часто на их основе создаются дросселирующие устройства с любыми расходными характеристиками.

По сравнению с другими видами запорной арматуры клапаны обладают следующими преимуществами:

возможностью работы при высоких перепадах давлений на золотнике и при больших рабочих давлениях;

- простотой конструкции, обслуживания и ремонта;

- малым ходом золотника (по сравнению с задвижками), необходимым для перекрытия прохода (обычно не более 1/4Dу);

- небольшими габаритными размерами и массой;

- герметичностью перекрытия прохода;

- возможностью использования в качестве регулирующего органа и установки на трубопроводе в любом положении (вертикальном/горизонтальном);

- безопасностью относительно возникновения гидравлического удара.

Для перекрытия потока в трубопроводах с малым условным проходом и высокими перепадами давлений клапаны - единственный приемлемый вид запорной арматуры. Преимущество клапанов перед задвижками еще и в том, что в них уплотнение золотника легко может быть выполнено из резины или пластмассы, при этом усилие герметизации значительно снижается, а коррозионная стойкость уплотнения - повышается. К общим недостаткам клапанов относятся:

- высокое гидравлическое сопротивление;

- невозможность их применения на потоках сильнозагрязненных сред;

- большая строительная длина (по сравнению с задвижками и дисковыми затворами);

- подача среды только в одном направлении, заданном конструкцией вентиля;

- сравнительно высокая стоимость.

Однако для управления потоками с высокими рабочими давлениями, а также низкими или высокими температурами рабочей среды клапанам нет альтернатив.

Классификация многочисленных конструкций клапанов может быть проведена по нескольким признакам:

- по конструкции - проходные, угловые, прямоточные и смесительные вентили;

- по назначению - запорные, запорно-регулирующие и специальные;

- по конструкции дроссельных устройств - с профилированными золотниками и игольчатые;

- по конструкции затворов - тарельчатые и диафрагмовые;

- по способу уплотнения шпинделя - сальниковые и сильфонные.

Характеристики клапанов, применяемых в системах газоснабжения, приведены в табл. 5.15.

Выбор арматуры. При проектировании и строительстве систем газоснабжения, а также при газооборудовании агрегатов и аппаратов на промышленных и коммунально-бытовых предприятиях выбор арматуры определяется проектной организацией с учетом физико-химических свойств, давления и температуры рабочей среды и окружающего воздуха, а также требований действующих технических нормативных документов.

Конструкция и материалы применяемой арматуры должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию систем при заданных параметрах с учетом взрыво- и пожароопасности горючих газов. Электрооборудование приводов и других элементов трубопроводной арматуры должно отвечать требованиям взрывобезопасности, указанным в Правилах Устройства электроустановок (ПУЭ).

Основные требования, предъявляемые к запорной арматуре, устанавливаемой на газопроводах:

- прочность и герметичность отключения независимо от направления движения газов, отвечающие требованиям ГОСТ 9544-2005;

- коррозионная стойкость;

- взрывобезопасность;

- надежность работы в эксплуатации и простота обслуживания;

- быстрота закрывания и открывания;

- минимальное гидравлическое сопротивление проходу газа;

- возможность регулирования прохода газа;

- небольшая строительная длина;

- небольшие масса и габаритные размеры.

Прочность арматуры определяется в основном рабочим давлением и температурой, которые могут иметь любые значения в широком диапазоне. При выборе арматуры для газопроводов следует учитывать следующие свойства металлов:

- Газы мало или не воздействуют на черные металлы, поэтому арматура может быть стальной и чугунной. При этом следует учитывать, что из-за недостаточно высоких механических свойств чугунная арматура может применяться при давлениях не более 1,6 МПа. При использовании чугунной арматуры важно исключить условия, при которых ее фланцы работали бы на изгиб.

- Техническими нормамим ограничено применение чугунной арматуры во взрывоопасных условиях;

- Газы, содержащие значительные количества сероводорода (более 2 г на 100 м 3 ), достаточно активно воздействуют на бронзу и другие медные сплавы, поэтому не рекомендуется использовать арматуру с бронзовыми уплотнительными поверхностями (кольцами). Также следует иметь в виду, когда уплотнительные поверхности седла и затвора проточены на соответствующих деталях из черных металлов (т.е. без вставных колец из нержавеющей стали и цветных металлов), эти поверхности подвержены быстрому износу в рабочих условиях и коррозии при складском хранении;

- Нержавеющие стали стойки в среде газа и при складском хранении. Для ответственной арматуры можно рекомендовать вставные уплотнительные кольца из нержавеющей стали;

- Уплотнительные кольца из баббита могут применяться для горючих газов для арматуры клапанного типа, эксплуатируемой при невысоких температурах;

- Уплотнительные кольца из резины применяются в арматуре клапанного типа лишь при температурах до 50°С и давлении до 1,0 МПа;

При хранении и транспортировке горючих газов требуется минимальная теплоемкость арматуры, чтобы при ее включении время охлаждения до температуры жидкости было возможно малым. Корпус арматуры должен иметь небольшую металлоемкость при достаточно высокой прочности.

При хранении, монтаже и эксплуатации трубопроводной арматуры необходимо выполнять следующие требования:

- перед установкой арматуры трубопровод должен быть тщательно очищен и, песка и окалины;

- арматура с указанием направления движения среды (стрелка на корпусе), устанавливается на трубопроводе только соответствующим образом;

- при монтаже фланцевой арматуры необходимо, чтобы фланцы и отверстия болты совпадали с отверстиями на фланцах арматуры; затягивать болты равномерно и нормальным гаечным ключом;

- место установки арматуры должно быть освещено, а проходы между арматурой и строительными конструкциями - соответствовать нормам обеспечения безопасного обслуживания и осмотра;

- при гидравлическом испытании трубопровода на прочность затворы арматуры должны быть полностью открыты;

- запрещается использовать запорную арматуру в качестве регулирующей или дросселирующей;

- запрещается при закрывании и открывании арматуры применять добавочные рычаги;

- наружную резьбу шпинделей необходимо смазывать не реже 1 раза в месяц;

- хранить арматуру на складе в упаковке завода-изготовителя или в неупакованном виде (обязательно с заглушками) на стеллажах в сухом помещении. При длительном хранении каждые полгода необходимо менять смазку на обработанных поверхностях изделий и удалять обнаруженную грязь или ржавчину;

- использовать арматуру строго по назначению в соответствии с указаниями в техническом паспорте, технических условиях, стандартах или в особых условиях заказа;

- запрещается производить работы по устранению дефектов и перебивать сальник при наличии давления в газопроводе;

- сальниковые болты и шпильки подтягивать равномерно во избежание перекосов;

- при обнаружении неустранимых неплотностей в прокладках (между корпусом и крышкой) и в затворах арматуру необходимо снять с газопровода, разобрать и тщательно осмотреть. Дефекты на уплотнительных поверхностях необходимо устранить приточкой или притиркой, если возможность подобного ремонта предусмотрена конструкцией;

- арматура, предназначенная для ответственных установок, находящихся в эксплуатации, резерве или ремонте, принимается на учет и регистрируется в специальном журнале с указанием времени установки, производственного осмотра и ремонта, вида ремонта и состояния после него;

- обслуживающий персонал, проводящий работы по консервации и расконсервации арматуры, должен иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования противопожарной безопасности.

Арматура общего назначения перед установкой подвергается следующим испытаниям:

- краны - на прочность и плотность материала деталей водой или воздух давлением 0,2 МПа; на герметичность затвора, сальниковых и прокладочных уплотнений - воздухом давлением, равным 1,25 рабочего. Краны, рассчитанные на рабочее давление не менее 0,04 МПа, должны испытываться давлением 0,05 МПа;

- задвижки - на прочность и плотность материала водой давлением 0,2 МПа, а также дополнительно - на плотность воздухом давлением 0,1 МПа; на герметичность затвора - заливкой керосина, при этом результаты испытаний должны соответствовать требованиям для арматуры соответствующего класса герметичности.

Арматуру общего назначения, устанавливаемую на газопроводах среднего и высокого давления, испытывают следующим образом:

- краны - на прочность и плотность материала водой давлением, равным 1,5 максимального рабочего, но не менее 0,3 МПа; на герметичность затвора, прокладочных и сальниковых уплотнений - воздухом давлением, равным 1,25 максимального рабочего;

- задвижки и вентили на прочность и плотность материала - водой давлением, равным 1,5 максимального рабочего, но не менее 0,3 МПа с дополнительным испытанием на плотность воздухом, с одновременной проверкой герметичности сальниковых и прокладочных уплотнений; на герметичность затвора - заливкой керосина. При этом результаты испытаний должны соответствовать требованиям для арматуры соответствующего класса герметичности.

Испытания арматуры проводятся при постоянном давлении в течение времени, необходимого для тщательного ее осмотра, но не менее 1 мин. «Потение» металла, а также пропуск среды через него, сальниковые и прокладочные уплотнения, не допускаются.

Устройства защиты частей газопроводов и арматуры от повреждений. К таким узлам относятся коверы, люки, муфты, компенсаторы и футляры. Коверы защищают устройства газопроводов, выходящие на поверхность земли - краны, пробки, трубки сборников конденсата, гидрозатворов, контрольных проводников, - от механических повреждений. Традиционно коверы и люки изготовливаются с чугунными литыми корпусами и откидными крышками, но в последнее время все чаще применяются и другие материалы. Для предотвращения просадки коверы и люки устанавливаются на бетонные подушки с легкой армировкой. Предохранительные муфты из двух свариваемых полумуфт устанавливают с целью повышения эксплуатационной надежности газопроводов высокого и среднего давления при неуверенности в сварных швах или их небезупречности.

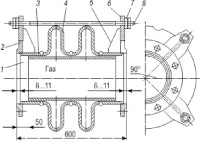

Компенсаторы применяются для снижения напряжений, вызванных перепадами температуры грунта на фланцы чугунной арматуры, а также для возможности демонтажа, смены прокладок и последующей их установки. Линзовые компенсаторы, устанавливающиеся на подземных газопроводах в колодцах совместно с арматурой, выполняются из тонколистовой стали в виде отдельных свариваемых между собой полулинз. Для обеспечения нормальных условий демонтажа и монтажа, а также для снятия температурных напряжений с фланцев арматуры применяются двухлинзовые компенсаторы, состоящие из четырех полулинз. Линзовые компенсаторы устанавливают в сжатом состоянии с учетом их максимальной компенсирующей способности и осевых усилий. Под максимальной компенсирующей способностью компенсатора понимается двухстороннее изменение его длины. Для многолинзового компенсатора эту способность определяют суммой компенсирующей способности отдельных линз.

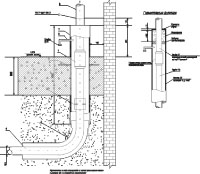

Футляры используются для защиты газопроводов от механических воздействий, находящихся над и под ними сооружений и предотвращение от попадания в них газа при разрыве или неплотности газопроводов. Устройство простого футляра, служащего для прокладки газопровода через фундаменты, стены зданий и сооружений, показано на рис. 5.11.

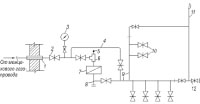

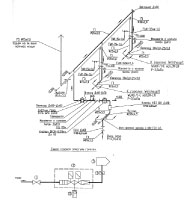

Газорегуляторные пункты (ГРП) промышленных и коммунально-бытовых предприятий сооружаются в отдельно стоящем здании и предназначены для питания газом нескольких крупных потребителей (цехов, котельных). ГРП с входным давлением не более 0,6 МПа можно размещать в пристройках к промышленным зданиям I и II степени огнестойкости с производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям Г и Д. Газорегуляторные установки (ГРУ) и контрольно-регуляторные пункты (КРП) монтируют непосредственно в помещениях цехов и котельных, где находятся агрегаты, использующие газ.

В состав ГРП (ГРУ, КРП) входят:

- фильтр-очиститель;

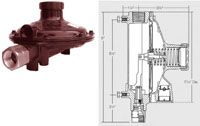

- регулятор давления;

- предохранительные, запорные и сбросные устройства;

- запорная арматура;

- КИП;

- узел измерения расхода газа (счетчик или измерительная диафрагма).

Газ начального давления через задвижку поступает в фильтр, где очищается от механических примесей. Очищенный газ проходит через предохранительный запорный клапан, предназначенный для отключения подачи газа при аварийном отклонении (по максимуму и минимуму) выходного давления. Далее газ попадает в регулятор давления, главный узел любого газорегуляторного блока. Он снижает давление газа до заданного и автоматически поддерживает его независимо от изменения расхода газа. Регулятор давления и предохранительный запорный клапан через импульсную систему трубопроводов соединены с газопроводом выходного давления.

Регулирующая линия ГРП имеет обводной газопровод (байпас). При выходе из строя какого-либо прибора регулирующей линии или при проведении ремонтно-профилактических работ закрываются задвижки до фильтра и после регулятора, то есть ГРП переводится на байпасную линию, на которой установлены два запорных клапана: первое работает в дроссельном режиме, воспринимая на себя основной перепад давления, а второе - в режиме клапана, поддерживающего постоянное заданное выходное давление.

Предохранительное сбросное устройство предназначено для снижения выходного давления газа после регулятора стравливанием части газа в атмосферу. Оно должно настраиваться на давление, меньшее максимального давления отсечки запорного клапана. При резком падении расхода газа (вызванного, например, отключением части газопотребляющих агрегатов) регулятор не сразу восстанавливает заданное давление, и давление газа в системе газоснабжения после регулятора кратковременно повышается. Сбросной клапан и снимает его.

В аварийном режиме сбросной клапан не сможет снизить выходное давление из-за малой пропускной способности. Давление газа после регулятора будет повышаться, пока не достигнет давления отсечки предохранительного запорного клапана, который и отключит подачу газа в ГРП.

ГРП рассчитан на автоматическую работу. Для периодического контроля работы приборов и оборудования устанавливаются манометры, а для учета - расходомеры.

В практике применяются ГРП различных типов: одно- и двухступенчатые (последовательно установлены два регулятора); одинарные, сдвоенные и строенные (параллельно установлены три регулирующие линии). Двухступенчатое снижение давления газа применяют в целях безопасности и снижения уровня шума.

Параллельная установка регулирующих линий оправдана в том случае, когда пропускная способность регулятора давления не обеспечивает требуемого расхода газа или когда расход газа на предприятии резко меняется в пределах больших, чем допустимые изменения пропускной способности регулятора. При параллельной работе двух и более регулирующих линий ГРП каждая настраивается на выходное давление, немного отличное от давления на соседней линии. В этом случае линии включаются в работу и выключаются автоматически, в зависимости от нагрузки.

Для расчета и подбора регулятора давления, а также для определения параметров настройки оборудования проводится гидравлический расчет газопроводов до и после ГРП и определяются потери давления, а настройка - по расчетным параметрам и уточняется в процессе эксплуатации.

Минимальное давление отсечки газа принимают по минимальному давлению газа перед горелками с учетом потерь давления в газопроводах. Предлагаемые режимы настройки могут быть скорректированы в зависимости от давления газа и типа газовых горелок.

Контрольно-распределительныt пункты (КРП), выполненные в виде компактного узла, широко применяются в системах автономного газоснабжения с малым и средним потреблением топлива.

В конструкцию КРП фирмы FAS (Германия) включены регулятор давления и газовый счетчик. Контрольно-распределительный пункт комплектно собран в стальном шкафу. Подключение к КРП осуществляется на нижней стороне шкафа с помощью муфт с трубной конической или цилиндрической резьбой.

Конструкция обеспечивает многоступенчатую защиту при возникновении нештатных ситуаций:

- При сбоях электроснабжения электромагнитный клапан закрывается, прекращая подачу газа;

- При обрыве трубопровода перекрытие газовой магистрали осуществляется с помощью скоростного клапана;

- При утечке газа в помещении, в котором размещен прибор контроля загазованности, происходит закрытие электромагнитного клапана, прекращая тем самым подачу газа.

В комплект поставки КРП включены:

- Стальной шкаф;

- Газовый счетчик;

- Регулятор давления (рис. 5.13);

- Муфты;

- Шаровые клапаны;

- Манометр;

- Скоростной запорный клапан;

- Т-соединения;

- Электромагнитный предохранительный клапан.